而这时期的猪鬃需求,也是年年爆火,先是第一次世界大战前夜,西方列强军备竞赛,猪鬃的需求也就激增。待到第一次世界大战打完,先前同样是猪鬃出口国的德国等国,国内猪鬃产业几乎崩溃,反而也要掉过头来向中国买猪鬃,至于美国英国等工业强国,对猪鬃的需求也是有增无减。到了抗战前夜时,中国每年的猪鬃出口量,早已突破了十万担大关,占国际猪鬃交易量的百分之七十五,风光“称雄”国际市场。

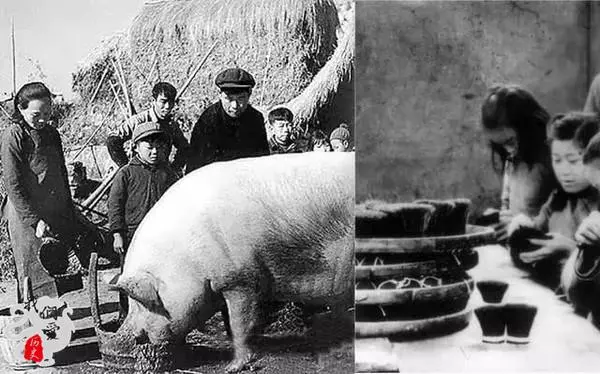

如此火热暴涨,也叫猪鬃的价格年年看涨,就连许多地方农村杀猪的规矩都变了:原先是屠户上门杀猪,要支付屠户工钱,这下连工钱都不用了,给屠户一些猪鬃,人家就兴高采烈过来杀——古代时扔粪池当肥料的猪鬃,这时都能直接当钱用。

国家的收益更是丰厚,1937年时中国的猪鬃出口收益,已经到达了2792万元。这个数字在今天看来不足为奇,放在当时,却是正面临深重危机的中国,最急需的一笔钱。

但猪鬃最为重要的奇功,却还是在一寸山河一寸血的十四年抗战时代。

二:抗战时代的奇功

对于二十世纪三四十年代的西方列强来说,猪鬃不止是和平年代的工业资源,更是战争年代的战略物资,比如在当时美国正府的国防计划里,猪鬃就与军火同级别,属于A级重要的军火物资。真有这么重要?二战前夜的美国,全国制刷厂有五百家,甚至连监狱都有制刷厂,加班加点生产军用毛刷,猪鬃?那几乎是望眼欲穿的盼!

所以,1937年七七事变后,抗战战争在大江南北开打,虽然中国东南沿海近乎全数沦陷,工业生产损失极度严重。但国际市场的猪鬃价格,也是疯狂暴涨。抓住这个机会,中国西南大后方的百姓们咬牙坚持,到抗战极度困难的1940年时,中国依然可以每年输出3500吨左右的猪鬃,换取9400多元的收益,给遍体鳞伤的中国抗战艰难补血。

而比起这“补血”意义来,猪鬃的另一个奇功,就是抗战时代一宗特殊贸易:猪鬃换军火。

在七七事变后,面对工业水平远远强于中国的日军,急需资金的中国正府,早就在1936年与德国达成协议,以猪鬃等物资作为抵押,换取德国的工业设备与军火。正是这些重要德制军火,支援了中国战场早年的淞沪抗战等血战。虽说中德之间这次合作时间不长,可急需外援的中国,就此找到了一种成功合作模式。

于是,待到日本炸烂了珍珠港后,气坏的美国,缺猪鬃也缺到了发疯,美国甚至还出台了“M51号猪鬃限制法令”,强令高品质猪鬃纳入国家战时管制,只供应海陆军。就连制造普通民用毛刷,都需要正府出具证明。于是,在猪鬃缺口的刺激下,著名的“驼峰航线”开通了,美国飞行员架机翻越喜马拉雅山脉,把中国战场急需的军火物资运到昆明与宜宾,换取中国的猪鬃等物资。很多抗战急需的武器装备,都是靠着猪鬃换来。

外从1937至1945年期间,猪鬃还为国民正府增加了3000万美元的外汇收入。甚至在十四年抗战里,中国国民正府与英美签订的一系列贷款协议,获得的总价值11亿美元的贷款,其偿付方式,也同样是以猪鬃来偿还。看似“小小”的猪鬃,却是这场卫国战争时代,中国战场无比重要的产业支柱,支撑着付出巨大牺牲的中国军民,终于挺过最艰难时段,赢得最后的胜利。

这一场辉煌的胜利,战后无可争议的大国地位,不是来自某些国家的“施舍”,却正是那个时代的中国人,坚忍不拔的付出——不止是前线浴血的将士们,更包括各行各业,坚持到底的人们。比如,以低调的姿态,扛起中国抗战经济重担的猪鬃产业。

那些普普通通的“业内人士”,那些默默喂养,默默刮着猪毛,精心加工的百姓们。千千万万个他们,都是为中国赢得这场战争的英雄。 2/2 首页 上一页 1 2 |